引き続き、Von Greyerzのエゴン・フォン・グライアーツ氏の自社配信動画である。

今回は米国株の長期的な動向について予想している部分を紹介したい。

米国株の上昇と下落

2025年の株式市場は、久々に大きな下落となった。多くの人は驚いているが、フォン・グライアーツ氏はそうではないらしい。

フォン・グライアーツ氏は次のように述べている。

少なくとも今世紀の間ずっと、多くの人が株式や非公開株式、ローン、不動産、債券などで投機をしてきた。

それは天まで伸びる木だと思われてきた。上手く行かないはずがないと。

米国株はもう長い間上がり続けてきた。それにあやかろうとする人も、特にここ数年で大きく増えていた。日本ではNISAが流行り、米国株は長期的には永遠に上がり続けるという、面白い見解も流行り始めていた。

実際には、レイ・ダリオ氏が著書『世界秩序の変化に対処するための原則』で述べているように、株式市場どころか国家の繁栄そのものが100年程度の周期でしか続かないというのに。

米国株が過去40年上がり続けたからこれからも上がり続けるという主張は、隣の山田さんは80年生きたからこれからも永遠に生き続けると主張するのとまったく同じである。

アメリカの覇権の寿命

寿命は100年程度でやってくるが、人間の寿命とまったく同じように、それがいつやってくるかを厳密に予想することは簡単ではない。

だが大体の目安として、債券投資家のジェフリー・ガンドラック氏が、1945年に始まったドルと米国債の覇権について次のように言っていたことを思い出したい。

それは大体70年か80年間隔で起こっている。そして1945年に80年を足すと2025年になる。「久しぶり」だ。

だから過去40年のことを語るのではなく、アメリカの覇権が80年続いていることに注目すべきなのである。山田さんが80歳であることは、山田さんが直近40年間生き続けたことよりもよほど重要だ。

アメリカの前の覇権国家は大英帝国だった。そして大英帝国も同じような期間繁栄し、そして衰退していった。

「イギリスはまだあるではないか」とは言うが、大英帝国の衰退にともなって英国株と過去の基軸通貨ポンドは暴落し、投資家は大損したのである。

ダリオ氏が『世界秩序の変化に対処するための原則』で行なっている歴史上の覇権国家の研究はそういう研究である。そして次はアメリカの番だとダリオ氏も言っているのである。

米国株のバブル崩壊

だが、寿命のタイミングを予想することは困難だった。しかしフォン・グライアーツ氏はその時が来たと言っている。

フォン・グライアーツ氏は次のように述べている。

この状況は、すべてのバブルの終わりの状況と同じだ。1929年の暴落の前もそうだった。「これは永遠に続く」「黄金時代だ」などのフレーズが聞かれた。

しかしそうはならなかった。そして上昇は終わった。

フォン・グライアーツ氏は、ここが80年続いた米国株のバブルのまさに天井だと考えているようである。

その根拠は何か。フォン・グライアーツ氏は次のように述べている。

今回、株式市場が下落するとき、短期間は国債への資金逃避があるだろうと思った。だが今回、金融市場はこれまでより賢かった。市場は国債には価値がないと認識した。

ここでは何度も言っているが、鍵となるのは米国債の動きである。

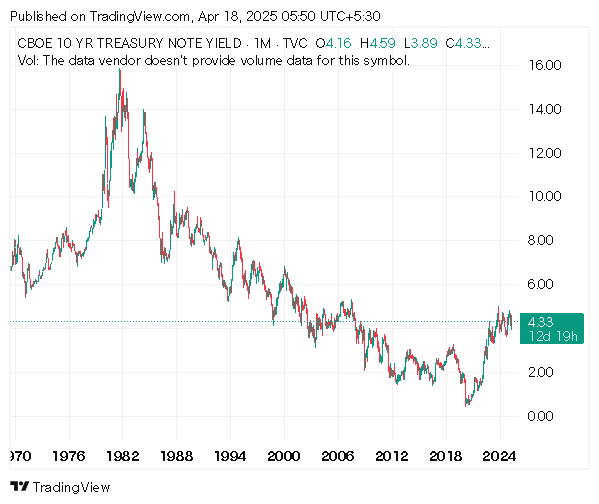

本来、株式からの資金の逃避先となり上昇するはずの米国債が下落し、金利は上昇した。アメリカの長期金利は次のように推移している。

それこそが今回の下落相場で一番異常な点である。アメリカではコロナ後の金利上昇で米国債の利払いが急増しており、米国政府は借金の利払いを新たな借金で支払う自転車操業に追い込まれている。

一般の人々がニュースに出ている関税の話で盛り上がっている間に、各国の中央銀行などの機関投資家は粛々と米国債を処分している。

本来上昇すべき局面で米国債が下落していることは、米国債からの資金逃避の勢いがそれだけ強いことを示している。

最終的には米国債はアメリカ自身の中央銀行が買い支えるしかないとフォン・グライアーツ氏は主張している。

もはや国債を魅力的だと考えるのは中央銀行だけだ。彼らはそれが仕事だ。中央銀行だけが国債の買い手となる。

金利上昇と米国株バブルの終わり

米国債が下落すれば金利は上昇する。そもそも米国株が過去40年上がり続けたのは、過去40年金利が下がり続けたからである。

アメリカの長期金利は長期的に次のように推移してきた。

「永遠」の金利低下が「永遠」の株高を支えてきた。人々の言う永遠とはすなわち40年のことである。

株安にもかかわらず上昇した最近の長期金利の動きは、過去40年なかったものであり、この40年の金利下落トレンドの終焉を物語っている。そしてそれは当然ながら米国株の長期上昇相場の終わりを意味する。

フォン・グライアーツ氏は次のように言っている。

この下落相場は株式の10年か20年、30年の下落相場になる可能性がある。一直線に下がり続けるわけではない。横ばいの時期もあれば反発の時期もある。

だが長期的には1929年から1954年までの25年間、1929年と1932年の株価暴落からダウ平均が回復するのにかかった時間だが、それ以上の下落相場になる可能性がある。

過去に同じような状況になった時代があった。1929年の世界恐慌とその後の長期的な株価低迷である。

ちなみにこの世界恐慌はドルの前に基軸通貨だったポンドの実質的な終わりをもたらした。それは大英帝国という覇権国家の覇権の終わりに起きたことであり、それが覇権国家というバブルが終わる時に起きることである。

その後世界経済はアメリカとドルという新たな世界秩序を得て次の80年のサイクルを始めることになる。

結論

だからフォン・グライアーツ氏は次のように主張する。

だから米国株を買ってはならない。米国株の下落は調整ではない。

これから数ヶ月か半年ほど、人々は今の下落は調整だと言い続けるだろう。これから起こる下落が調整だと信じて飛び乗ろうとするが、そのままどんどん下がってゆくだろう。それが長期的な下落相場の始まりでいつも起きることだ。

関税はまったく本質ではない。ニュースに出ている関税のこと無視して、もっと広い視野で今の状況を考えなければならない。

ダリオ氏はまさにこの状況を予想して『世界秩序の変化に対処するための原則』を書いたのである。この本で大英帝国とその前のオランダ海上帝国がどのように滅んだのかを取り上げたのは、その次の覇権が終わる瞬間が近づいているからである。

世界秩序の変化に対処するための原則