DoubleLine Capitalのジェフリー・ガンドラック氏がCNBCのインタビューでトランプ政権の経済政策と株価の暴落について語っている。

株価下落の理由

米国株が急落している。ニュースではトランプ政権の関税が原因だと言われている。

しかしその本質は、2025年までの米国株の高過ぎるバリュエーションと、財政支出でそのバブル相場を延長することを拒否したトランプ政権の姿勢にあるということを以下の記事で指摘しておいた。

これまでのような緩和政策を拒否したトランプ政権の姿勢について、ガンドラック氏は次のように述べている。

1980年代、90年代に始まった大きな問題がある。貿易赤字と財政赤字、当時よく話題に登っていた双子の赤字だ。

アメリカは今、その両方に攻撃を与えている。関税を通して貿易赤字を、支出削減を通して財政赤字をだ。

双子の赤字

1980年代、すなわちロナルド・レーガン大統領の時代と今を比べる人が増えている。レーガン政権の時代と今とは、インフレの発生という共通点がある。

レーガン大統領はインフレを抑制するために高金利政策を許容した。今回のトランプ政権は、緩和政策でバブルを延長するのかしないのかということが焦点となっている。

そしてトランプ政権から出てきたニュースは、関税とイーロン・マスク氏のDOGE(政府効率化省)による政府支出の削減だった。

それに対して人々や金融市場はどう反応したか。ガンドラック氏は次のように語っている。

その結果これほど大きな拒否反応が生じている。支出削減について言えばまだほとんど何もしていないのにだ。

政府支出を削減したのは1,000億ドルだったか? 仮に2,000億ドルだったとしても大した問題ではない。2兆ドルを削減しなければならないのだから。僅かに削減しても意味がない。

バイデン政権が残した財政赤字はGDPの7%であり、スコット・ベッセント財務長官はこれを3%まで下げると表明している。

つまり財政をGDPの4%分改善しなければならず、しかも赤字の多くはコロナ後の金利上昇による米国債の利払い増加によるものであるため、単に支出を減らすだけでは改善できない。

そこでトランプ政権は所得税や消費税などアメリカ国民が100%支払う税金ではなく、関税という、部分的に外国人が負担することになる税金を選び、増税を行なった。

その結果がこの反発である。トランプ政権が一番国民の負担が少ない税金を選んだということさえ理解されていない。

財政赤字削減は厳しい道

そういう配慮のもと行われた増税でさえこのありさまなのに、所得税や消費税の増税を行えば一体どうなるだろうか。だから多くのヘッジファンドマネージャーたちは、増税は不可能で、バブルを継続するしかなく、その結果はインフレの再加速だと予想したのである。

だが自分自身も世界的なヘッジファンドマネージャーであるベッセント財務長官はそうした予想を飛び越え、増税の道を選んだ。

ベッセント氏、そしてトランプ政権はやる気である。筆者もそう考えているし、ガンドラック氏も同じ考えらしい。ガンドラック氏は次のように述べている。

今朝、人々は関税が延期されるかもしれないと話していたが、そんなことは有り得ない。トランプ氏はこのままこれを続けるだろう。

だが、過去40年、金利低下と財政出動が株式市場を支えてきたのである。それが40年間株式市場を上昇させ続けたのである。

しかしトランプ政権は明らかな意図をもってその支えを外そうとしている。ベッセント財務長官は次のように言っていた。

ウォール街はこれまで大いに儲けてきた。これからもそうなってほしいが、これからは一般の人々のターンだ。

裕福な人々は株高で儲かり、一般の人々はインフレで苦しむような選択肢は取らないということである。

ガンドラック氏はこうした試みに対して次のように言っている。

この双子の赤字をどうにかしなければならない。それは困難で、厳しい結果を生むだろう。それがこれからリスク資産にとって儲かる相場にならないとわたしが予想する理由だ。

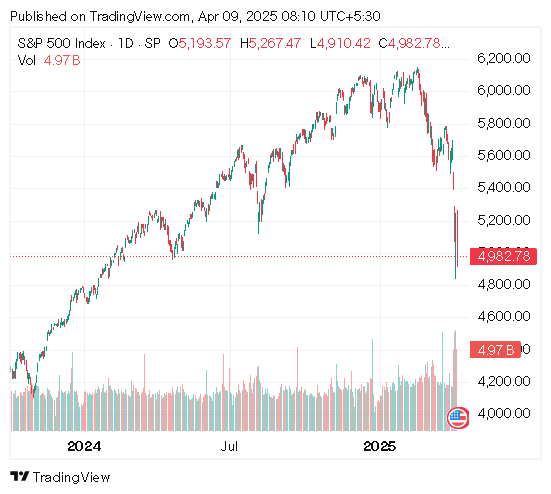

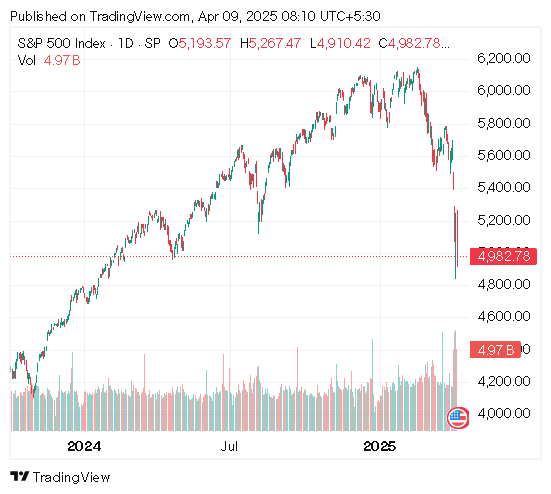

S&P 500は4,500ドルまで下がってくると考えている。

S&P 500は次のように推移している。

結論

政府債務は、ゼロ金利政策が続けられる間はどれだけ増えても問題ないように見えるが、インフレになって金利を上げなければならなくなった時、政府は国債の多額の利払いで首が回らなくなる。

Bridgewaterのレイ・ダリオ氏は、アメリカや日本のように債務を増やした大国はいずれそうなるということを『世界秩序の変化に対処するための原則』で予想していた。

株価は長期的には永遠に上がり続けると思っている人が多いが、その理屈が成り立つのは金利低下局面だけなのである。

世界秩序の変化に対処するための原則